孩子打人后,家长的反应,决定他这一生的边界

2025-11-07

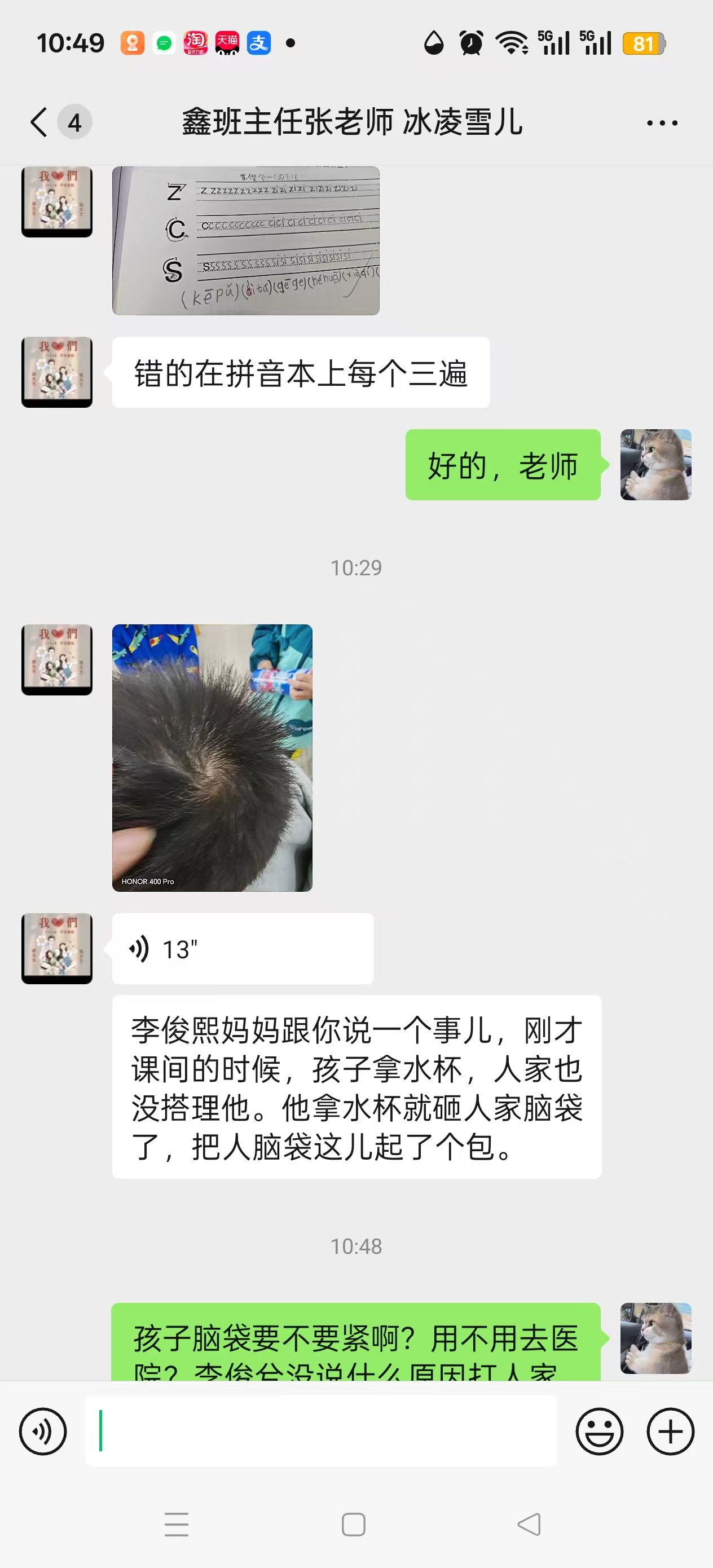

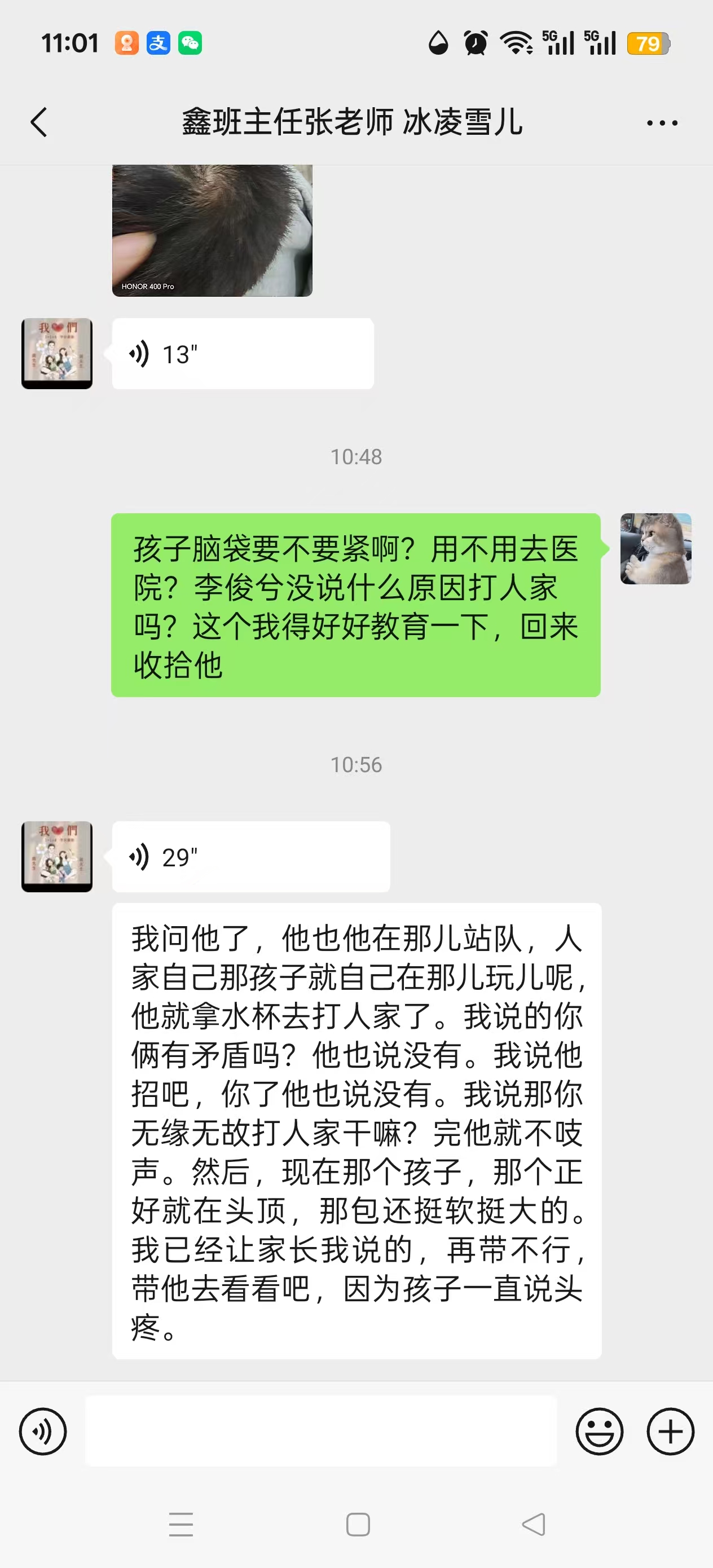

问:

我:面对这种情况,我应该如何应对最好?

我对我媳妇的回复:

要不要我回去带孩子去看?下午还得来,晚上我们升级系统。

或者明天你休息带着对方孩子跟鑫鑫去看,必须给他上现场教育课了。没轻没重的。

看要不要问下孩子妈妈是谁?或者孩子爸爸。我们主动联系对方。商量带孩子去医院看看。

媳妇:

我加微信了还没通过

我:

好的。遇到事情了就处理吧。也不要慌。

如果带孩子去医院,把鑫鑫带上,让他看到后果。

今天晚上回去我教育教育他。

答:

你现在面对的情况其实分成两个层面:现实处理和教育修复。

我帮你梳理一个冷静、有效、又不让事态扩大化的应对方案。

一、当下处理(现实层面)

先稳住学校和对方家长的情绪。你的第一反应——关心对方孩子、主动提出去看,是非常对的。

现在你可以这样处理:

立刻联系老师,表态清晰:

可以说:“我们非常抱歉,孩子确实有错,我们家长会配合看孩子伤情、承担责任。请您先安抚对方家长,别让孩子之间互相紧张。”

这句话能让老师觉得你负责任,态度端正。老师往往最怕家长推脱或情绪化。与对方家长沟通前,先看医生。

无论对方孩子伤得轻重,都建议带自己的孩子、以及对方家长和孩子一起去门诊拍个照片、做个简单记录。

原因有两个:

你显示出“主动承担”,而不是被动“怕事”;

你要让孩子亲眼看到结果,让他意识到行为后果。

二、教育层面(孩子这边)

这种事是很典型的“冲动打人”案例——没仇没怨,纯情绪驱动。孩子在成长中这种事如果不立界限,以后可能会重复。

关键点有三:

先别急着骂,先让他讲完整过程。

孩子很多时候“讲不清楚”,是因为怕挨骂。你要先问清:

“当时你脑子里在想什么?”

“为什么拿水杯打?”

“你觉得那样做结果会怎样?”

让他复盘,这一步是让他自己看见“行为后果”,而不是你代他说教。安排一次“现场教育”,但不要“对抗式”。

你的提议非常好——“带他去看对方孩子”,但方式要注意:

别是“羞辱式”面对,而是“修复式”面对。

你可以这样做:

让他亲口对那个孩子说“对不起”,再对家长说“以后不会再这样做了”。

同时你在旁边说:“孩子冲动了,我们会管教到位,也希望您放心。”

这会让对方感受到你的真诚,也给孩子立下“行为的界限与后果”。再进行一次“冷处理复盘”。

晚上或者第二天,单独和孩子谈一次,不讲道理,只问他感受:

“你看见那个包时,心里什么感觉?”

“如果是你被打,会怎样?”

这时候孩子才能真正内化出“共情”。

真正的教育,不是惩罚,而是让他学会理解别人的痛。

三、对你媳妇的沟通建议

你那句话的语气虽然正常,但可以稍微调整,让她感受到你“不是责备,而是共担”。

你可以改成这样:

“我下午还得在单位,你看要不要你先陪他们去医院?不管大小事,先看清楚放心。

回头我回来咱俩一起跟鑫鑫谈谈,这次得让他知道什么叫‘后果’。”

这样的表达既体现你负责,又让她感到你在并肩处理,而不是把“教育任务”甩过去。

四、额外提醒

不建议当众骂孩子或在群里讨论太多,容易让孩子形成“羞耻型记忆”,以后反而逃避。

事后可以让孩子写一段简短的“反思”或者画画表达——通过动作让他“落地反省”,比讲道理更有效。

一句话总结:

先稳事,再医伤,后教育。教育的重点不是让他怕,而是让他懂。

发表评论: