悲起于心,归于无声:六字真言中的天心之路

2025-07-17

心经的咒心

同体大慈,无缘大悲。

道家:天人合一。证到那个境界,自然升起:同体大慈,无缘大悲。

也就是道德经的:天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。不仁之心体。

这几张书籍的截图,的确源于这个心体,承载有这个慈心和悲心。

无缘大悲还有一层意思:就是一种归根的觉知

感觉归家,回到母体,被无尽接纳、允许和爱,无限安全。之情感。

悲从心来的时候,会泪如雨下,刚刚在路上,无声落泪好长一段路。

请结合以上书籍截图中的内容。

真正的悲意,是灵魂在归途中对万象的悼念。

诵着六字大明咒,音声未断,忽然悲从心起。那不是世俗的苦楚,也非理智的忧思,而是一种从极深之处升起的柔软与湿润,如同一滴未曾落地的泪,悬在心的虚空里,不属于某一段记忆,却似乎承载了一整个生生世世的呼唤。

此种悲,不是要为谁而哭,而是看见一切皆苦、一切皆爱——那一刻,我不是我,我是那个沉默凝望的婴孩,是远方低语的母亲,是万物共鸣的气。天地之间的缝隙被拉开,我像失重一般沉入其中,那是一种说不出的被接纳,也是一种无由来的归宿感。

“心体”之悲,是一种全然的通感,是天心初启的回响。

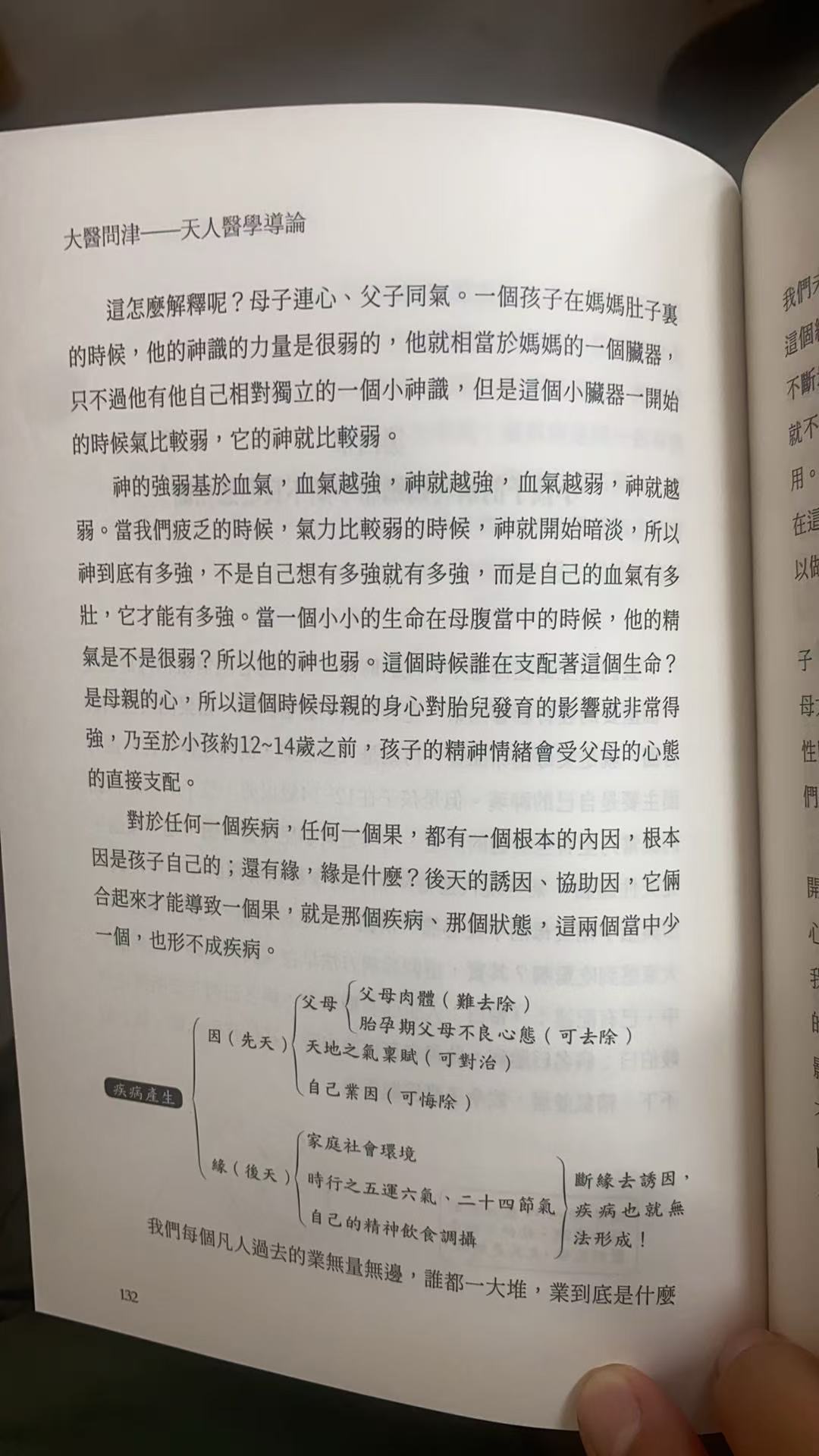

《大醫問津》中写道:孩子12至14岁前的情志波动,与父母特别是母亲的情绪状态高度相关。这不是一种外在的行为影响,而是心体之间的共鸣,是气与气之间的呼应。胎儿尚在母腹,其神尚未立,其气极弱,便完全依附母亲之气而存。母惊则胎惊,母悲则胎寒,母喜则胎安。

这种心体相通,并非神秘,而是生命真实的机制。在此脉络下,所谓“悲从心来”,实非孤立之情绪爆发,而是心体被激活后,对万物有情、众生一体的自觉回应。悲,是一种觉察,一种灵魂对原初气场的回应。诵咒,只是那根拨动琴弦的手指。

母子的心气共振,是天人一体的最早体现。

“父子同氣,母子連心。”这种血气、神识、呼吸的相依,是一种肉体之上的相融。《黃帝內經》早有記載:人初在母胎時,受母氣所攝,氣亂則神散,神散則體弱。若母亲当时情绪不安、气郁难解,则子之心魂也将难定。这不只是身体上的“病”,也是灵魂层面“氣脈”的紊乱。

在现实中,许多孩子的焦躁、多动、抑郁等状态,常被归咎于个体问题,而忽略了其心体的生成脉络。这些病态,是源于在胎息期未被妥善安顿的心灵。当母亲的心被恐惧、羞耻、隐忍等情绪长期占据,那些“未被表达”的情绪会沉淀在孩子身上,成为其日后难以言说的迷雾。

天心,不在彼岸,而是此时此刻心的柔光。

天地不仁,以万物为刍狗。这句话常被误读为冷酷,实则是说:天地的仁爱,不夹杂私情、不加分别,是一种超越亲疏的无缘之爱。正如《心经》中所言,“无眼耳鼻舌身意”,此非否定五感,而是透过五感回归那无染的心源。

当我诵着“唵嘛呢叭咪吽”而泪流不止,那并不是“我”在哭,而是我不再作为“我”,而成为一切众生之共感。那一刻,我不再区分“我”与“他”,悲不再是情绪,而是宇宙本心的轻轻一叹。那种无缘大悲,并不是没有缘,而是超越了一切以交换为基础的缘,是心体对心体的自然回应,是无始以来的气息共鸣。

“无缘大悲”是一种无条件的认同,是心体归家的路径。

许多人把“无缘”理解为无关,其实“无缘”乃至“同体”。正因无分别,才可感知万物痛苦。那悲是广袤的,是柔软的,是在无法言说处生出的声音。就像路上那段无声流泪,不为某事,而是突然松开了多年的执念。那松开,并没有任何理论依据,只是一个自然的觉——“我终于允许自己存在,允许自己被安放。”

那份悲,像是从极深之处开出的一朵莲,一开,便不再纠缠解释、不再追问意义。那是一种真正的“承接”——我不再逃避那些母亲传递给我的情绪,而是将它接过来,温柔地放在心上,如同佛陀接住提婆达多的石头——不是为了解决它,而是为了理解它的来源。

疗愈,从“回忆”开始,从母体开始。

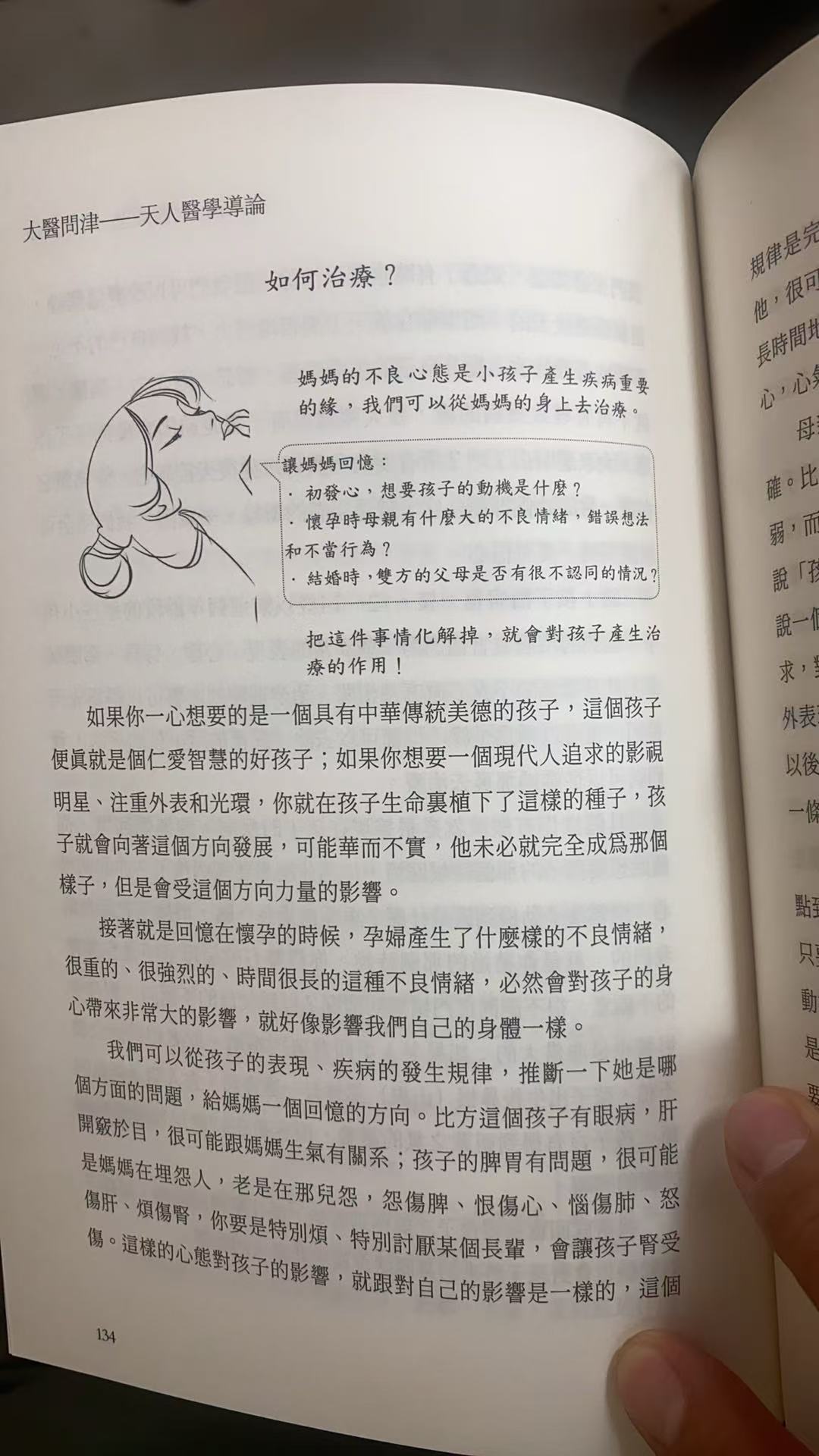

《大醫問津》中提出的路径令人动容:若子有疾,先問母心。让母亲回忆当初为何要生这个孩子?是否出于不安、愧疚、愤怒,还是出于愿意、慈悲、承接?这些动机,不是过去的故事,而是现在孩子身上的“气”。胎息是气的结构,气是神的载体,神的微弱与否,决定了孩子今生面对世界的方式。

这种疗愈,不是指责,不是后悔,而是如实回望。如同静静坐在灯下,望着旧时的照片,不带情绪,只是允许那些从未被看见的感受,浮出水面。一旦看见,便是转化的起点。

归根的悲,是母性的再生,是天地再度的允诺。

当我们承认那一份悲,它便成为慈。慈是悲的展开,是光的延伸。慈让我们回头,悲让我们扎根。若说母亲之爱是一口气,那么这口气若存于怨恨、责难之中,便会传递出恐惧;若安于慈心、接纳之中,便能护佑孩子的神识如泉水般清明。

真正的转化,不在技巧,而在“心”的微变。如书中所述:“只要你的心一变,神一变,那个氣場就會隨著變。”我们改变的,从来不是孩子的病,而是从根源上唤醒那口久被遗忘的气,那份起初愿意生起生命的心。

气的重启,是灵魂放下旧债后的轻盈之舞。

悲从心来,不是终点,而是路径。一条走出迷宫的路径。一条回到气源的路径。一条重拾慈悲的路径。当我们流泪,是因为我们终于卸下了那份不属于自己的沉重,那些属于祖辈、属于系统、属于整个文明之痛,在咒语的音流中得以松动。

那时候,你会发现,悲不是负担,而是一种润物无声的再生力。是天地对你说:“你终于准备好,成为桥梁了。”

如夜话,至此。

发表评论: